奈良の歴史/文化/見学スポット一覧

エリア

-

-

-

-

- 薬師寺

-

4.0497件の口コミ

- 旅行/観光

- 奈良県奈良市西ノ京町457

- 古都奈良の文化を今に伝える史跡として、世界遺産の一部になっている薬師寺。歴史的価値があるだけでなく、ユーモアにあふれた親しみやすい法話やお写経などで知られ、わかりやすく楽しく仏教を感じられる寺院だ。

-

西の京駅から5分ほど、参道も静かで落ち着いている。 薬師縁日に出かけたので、金堂の中で読経に合わせてお参りができた。 写経道場ではコロナ禍で中止されていた接待が再開され、おうどんをいだきました。 お堂は50年かけて復興されてきたものなので、古の寺を期待して行かれるとちょっと違うかも・・・ でも1300年前に創建された時はこんなだったのかなぁ、と思いながら歩くのも良いと思います。 一つだけ疑問。写経...

-

-

- 三輪明神 大神神社

-

4.5337件の口コミ

- 旅行/観光

- 奈良県桜井市三輪1422

- 御祭神に大物主大神(おおものぬしのおおかみ)を祀る大神神社。御神体は三輪山そのもので「原初の神祀りのさまを伝えるわが国最古の神社」として崇められ、全国から参拝者が訪れる。地域のランドマークとなっている大鳥居の規模は日本有数!

-

二の鳥居から続く樹木に囲まれた参道からして、厳かな雰囲気が感じられます。日本最古の神社だそうですが、なるほどと感じました。 後ろにそびえる三輪山が古来より神様がいらっしゃるお山だそうです。大神と書いて「おおみわ」と読むわけがわかりました。 左に進むと祈禱殿で、なでうさぎをなでることができます。

-

- 金峯山寺

-

4.5272件の口コミ

- 旅行/観光

- 奈良県吉野郡吉野町吉野山2498

- 山岳信仰が盛んだった聖域・吉野山に道場を開いた役行者(えんのぎょうじゃ)。信仰の中心地となるのが、日本最大秘仏である金剛蔵王大権現を祀る「金峯山修験本宗 総本山 金峯山寺(きんぷせんじ)」だ。

-

金峯山は吉野山から大峯山までの山岳霊場一帯のことで、金峯山寺は山下の蔵王権現ををまつる修験道の寺院です。 仁王門が修理中でその勧進として秘仏の本尊が特別公開されていました。 青い肌を持つ大きな蔵王権現三体は上から参拝者を見下ろし、かなりの迫力です。 右側の本地千手観音菩薩と左側の本地弥勒菩薩の前には腰高の障子で区切られ一人ずつご本尊と対峙してお参りできるスペースが設けられています。 満開の桜と秘仏...

-

-

- 講堂

-

4.5639件の口コミ

- 旅行/観光

- 奈良県奈良市五条町13-46

- 鑑真が開創した唐招提寺の講堂は、平城宮の東朝集殿を朝廷から賜り、移築したものである。元々は役所で、開放的な建物だったが、移築時に寺院の堂として改修された。鎌倉時代の改築で現在の姿になり、柱の一部は東朝集殿当時のものと判明した。本尊は通常菩薩像とされる弥勒如来坐像で、如来像として表現されていることが特徴である。

-

近鉄西ノ京駅から歩いていける所で、大きな金堂をはじめ奥にある鑑真和上御廟まで、コンパクトに配置されていて、奥まで行く途中には一面きれいなコケに魅了されます。盲目になりながらも6度目でやっと渡日を果たして、修行の場を開いたことを本の中で習いますが、ここに来てみると実在を肌で感じます。

-

-

-

-

- 玉置神社

-

4.5115件の口コミ

- 旅行/観光

- 奈良県吉野郡十津川村玉置川1

- 大峰山脈の南端、標高1076mの玉置山山頂近くに鎮座する霊験あらたかな神社。紀元前37年、崇神天皇の時代に王城火防鎮護と悪魔退散のために創建されたと伝えられている。世界遺産・大峯奥駈道の道上にあり、古くから熊野・大峰修験の行場として栄えてきた。境内には樹齢3000年といわれる神代杉をはじめとする杉の巨木群があり、平成16年(2004)には「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録された。

-

玉置山の山頂近くに鎮座する、熊野三山の奥の宮。車で行きましたが、歩いて参拝する方も多いです。駐車場から徒歩で20分ほど歩いて本殿へ。境内は俗化されていない聖地の雰囲気で、パワースポットといわれるだけある空気が漂っています。

-

- 岡寺

-

4.0105件の口コミ

- 旅行/観光

- 奈良県高市郡明日香村岡806

- 明日香村にある西国三十三所観音霊場の第七番札所「岡寺」。別名「花の寺」とも呼ばれ、シャクナゲやダリア、紅葉のトンネルは有名。花手水や切り絵御朱印などもあり、季節を問わず癒やしを求めて多くの人が訪れる。

-

良い寺院なのですが・・・遺憾ながらこの管理不十分なサイトのせいで、どうでもいいような口コミページがこの「一つの」施設に対して10近くもある。何故、この岡寺と云うページだけに統一出来ないのか?サイトとしての管理能力の無さ、登録受付時のいい加減さが顕著に表れている。全部をこのページに纏めると云うよりも、他の必要無い口コミページを削除すべきなのです。ここは西国33観音霊場の第7番札所、東光山龍蓋寺、通称...

-

-

-

-

- 般若寺

-

3.552件の口コミ

- 旅行/観光

- 奈良県奈良市般若寺町221

- コスモス寺として知られる般若寺は、コスモスだけでなく四季折々の花が咲くことで知られる。十三重石宝塔や楼門や本堂などを背景に花咲き乱れる様子は時を忘れるほど美しい。寺伝によると創建は飛鳥時代。花と仏を求めて人の訪れが絶えない。

-

期間限定で御開帳されていた阿弥陀如来像の拝観に行ってきました。重文で白鳳時代の秘仏です。ここは聖武天皇が平城京の鬼門を守護するために堂塔を建立したのが始りです。十三重石宝塔の軸石から見つかった白鳳秘仏等が公開されていました。丁度期間中にはここのもう一方の売りである「コスモス」が満開でした。通称名、コスモス寺として有名です。

-

- 奈良 氷室神社

-

4.0137件の口コミ

- 旅行/観光

- 奈良県奈良市春日野町1-4

- 元は春日山に祀られていた神社。和銅3~4年(711)頃から氷室で作られた氷を平城京に献上していたが平安京に移るのに合わせて廃止され、その後現在の場所に。今も製氷や冷蔵、冷凍など氷に関係ある業者の信仰が篤い。毎年5/1には献氷祭が執り行われるほか、3月のひむろしらゆき祭でもかき氷が奉納される。3月下旬~4月上旬には境内の枝垂れ桜が見頃を迎える。

-

氷の神様を祀るという珍しい特徴のある神社です。 入口の鳥居の脇には氷柱が、そして奥に進むと、氷の行灯、2022年の干支のトラのッ氷の彫像が飾ってありました。お正月らしい趣を楽しむことができました。 おみくじは、引いた紙を氷に当てると、文字が浮かび上がるもの。面白い! この辺りでは春日大社があまりに有名過ぎて、スポットライトが当たることがないかもしれませんが、東大寺に近いし、ちょっと寄ってみるには興...

-

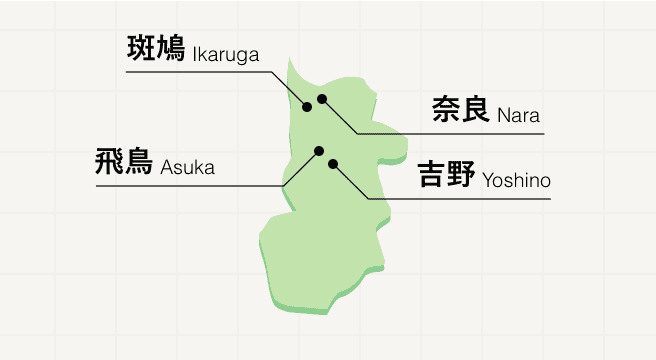

奈良の主要エリア

歴史・文化、自然、世界遺産と見どころの多い奈良県。エリアによって都会的な要素からローカル的な要素も兼ね備えている地域です。京都・大阪・名古屋からは、JRや近鉄を利用して1時間~1時間半程度で到着します。 奈良県には4つの観光エリアがあります。「奈良」には平城宮跡や興福寺などがあり、奈良国立博物館や奈良県立美術館では芸術を楽しむことができます。「斑鳩・生駒」では、法隆寺や法起寺などの世界遺産を見ることができます。「飛鳥・橿原・桜井」は曽爾高原や鍋倉渓など自然豊かな地区です。「吉野」は、みたらい渓谷や蜻蛉の滝などの絶景スポットやキャンプ場施設が多くあるエリアです。「奈良」と「斑鳩・生駒」は観光スポットが多く、比較的公共交通機関も揃っています。 柿の葉寿司や奈良漬け、三輪そうめんなど、奈良県のご当地グルメも観光と併せて楽しみましょう。