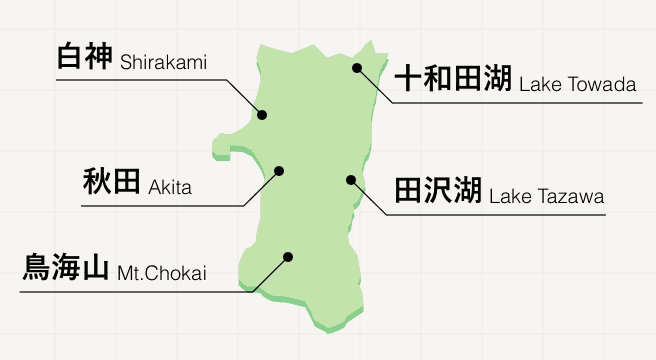

主要エリア

秋田旅行の楽しみ方

「なまはげ」で有名な秋田県は、日本海に面する豊富な山海の幸が魅力です。 県内には秋田空港があり、羽田空港、中部国際空港、伊丹空港からも直行便が出ていて、飛行機でのアクセスが便利です。東京からは1時間5分で到着します。 北には青森から連なっている雄大な山々を有する「白神山地」、県南には県内で最初の国の名勝に指定された「旧池田氏庭園」、国の天然記念物で奥の細道最北の地「象潟(きさかた)」があります。春には川に沿って桜が咲き誇る「檜木内川堤サクラ」も人気があります。県内の中央では、重要文化財「秋田市立赤れんが郷土館」や、毎年8月3日~6日の間には「秋田竿燈まつり」が楽しめます。 また、秋田に行ったら食しておきたいのが、郷土料理きりたんぽ鍋です。他にも魚のはたはたが有名で、鍋に入れて食べるしょっつる鍋や塩焼き、唐揚げなど、さまざまな方法でおいしくいただけます。

人気スポットランキング

もっと見る

旅行プラン

もっと見る-

- <天に向かって頭を突き上げる岩手山の勇姿>雫石・角館コース

![<天に向かって頭を突き上げる岩手山の勇姿>雫石・角館コース]()

- 1日

- 雪崩れ落ちそうな身体を天に向かってグッと持ち上げるような力強さを示す岩手山の南の麓を抜け、角館を散策、大曲まで走る。1年を通じて様々に美しい表情を見せる岩手山の南麓は穏やかなスロープになっており、古くから牧場や温泉、スキー場があり、憩いのゾーンだった。道を進むと、ひときわ高くそびえる秋田駒ヶ岳が見え、峠を越えるとやがて角館に向かって道は下り始める。途中、神秘的な色合いをみせる田沢湖や新緑の抱返り渓谷に寄ってくるのもいい。陸奥の小京都といわれる角館は武家屋敷や寺社がよく保存され、かつての城下町の風情を色濃く残している町。クルマを止めてゆったりと散策をしたい。

-

- <風が強く、波が荒い男鹿半島を走る>男鹿半島・八郎潟コース

![<風が強く、波が荒い男鹿半島を走る>男鹿半島・八郎潟コース]()

- 1日

- 八郎潟は琵琶湖に次いで2番目に大きな湖だったが干拓され、広大な田畑になった。水に浮かんだその田畑と男鹿半島の風と夕陽を見ようと秋田からドライブに出る。秋田は佐竹氏の城下町だったところで、城跡が千秋公園になっている。桜が美しく、夏の竿灯祭りとともに人気が高い。ハタハタの入ったしょっつる鍋やきりたんぽ鍋もうまい。船越で水に浮く八郎潟の田畑を見て男鹿半島に入る。風が強く、波が荒い。風浪に削られた岩礁に白く飛沫が散る。夕陽が空を染めながら海に沈んでいく。温泉に浸かりながら夕陽を見るのもよいかもしれない。風の岬と呼ばれる入道崎から見る能代あたりの海岸線が美しい。

-

- <大海原を一望>入道崎・なまはげ館コース

![<大海原を一望>入道崎・なまはげ館コース]()

- 1日

- 秋田の大海原を一望できるコース。男鹿水族館GAOには、男鹿の海を再現した大迫力の「男鹿の海大水槽」があり、約40種2000匹もの生き物を展示。生き物たちに触れられる「タッチプール」や人気のホッキョクグマ達が遊ぶ姿も見ることができる。入道崎は男鹿半島の先端に位置する岬である。緑の芝生が続く岬の先には白と黒のカラーが特徴的な灯台があり、青い大海原を一望でき絶景。なまはげ館は男鹿の民俗行事「なまはげ」の資料展示施設。男鹿産出の寒風石の石積み造りの外壁と、秋田杉を内装に使った雰囲気ある館内にナマハゲ伝説の貴重な資料が展示されている。見どころは、男鹿市内各地で実際に使われていた110体&40枚ものナマハゲ面。ずらっと並んだ多種多様な姿は圧巻そのもの。また、なまはげ変身コーナーでは、本物のなまはげの衣装を身につけ記念撮影ができる。

- 自分でプランを作成しよう

新着記事

もっと見るおすすめスポットガイド

もっと見る

-

何個でも食べられる!? 秋田が誇る老舗の銘菓「金萬」

秋田県 秋田市

-

グルメ

全国には「あの県といえばこのお菓子」というものがいくつかありますが、秋田の「金萬」もそのひとつ。卵の…

-

-

秋田市民の台所で地元の旨い物を食べ尽くす!!

秋田県 秋田市

-

ショッピング

-

グルメ

日本海で獲れる海の幸、豊富な雪解け水が生み出す美味しい米や野菜、豊かな大地で育てられた比内鶏…。秋田…

-

-

秋田駅から徒歩5分、歴史の香り漂う都会のオアシス

秋田県 秋田市

-

公園・名所・史跡

平安時代からの名家、佐竹氏の居城・久保田城。石垣や天守閣を持たない平山城という特徴を生かし都市公園と…

-

-

日本三大うどんのひとつ「稲庭うどん」を食べるならここ!

秋田県 秋田市

-

グルメ

秋田の名産品「稲庭うどん」は、日本三大うどんのひとつ。出汁のきいた温かいつゆで食べてもよし、冷たくし…

-

気候・服装

服装のめやす

- 1月

-

- 要防寒

- 2月

-

- 要防寒

- 3月

-

- 要防寒

- 4月

-

- 重ね着

- 5月

-

- 長そで

- 6月

-

- 長そで

- 7月

-

- 半そで

- 8月

-

- 半そで

- 9月

-

- 長そで

- 10月

-

- 重ね着

- 11月

-

- 要防寒

- 12月

-

- 要防寒