-

- 【京都】カップルにおすすめ!絶対に泊まりたい京都府内のホテル15選

- 京都 | ホテル

-

NAVITIME Travel

-

- 【京都朝食】土鍋ごはんで作る大きなおにぎり!祗園のおむすび専門店「さんかく」

- 京都 | 観光

-

Kyotopi

-

- 京都 祗園近くのお値打ち創作お好み焼き店「鉄板BDY フジサン」

- 京都 | 定番スポット

-

Kyotopi

-

- 【名店】京の都を堪能する、創業年数の長い老舗グルメ21選

- 京都 | 観光

-

NAVITIME Travel

-

- 【京都穴場ランチ】天ぷらとお刺身のランチが1,300円!宮川町「光琳(こうりん)」

- 京都 | 観光

-

Kyotopi

-

- 【京都】大人が遊べる!穴場のおもしろスポット11選

- 京都 | エンターテインメント

-

トリップノート

京都

祇園周辺

AROUND GION

芸舞妓さんに出会えるかも!?京都らしさあふれる華やかな街

京都屈指の華やぎを誇る街、祇園。八坂神社の門前町として栄えてきた歴史があり、京都五花街のうち、祇園甲部と祇園東の2つの花街を有することから、艶やかな京都らしい風情を感じることができる。祇園のメインストリートともいえる花見小路では、石畳の道に昔ながらのお茶屋や料亭が立ち並ぶ京情緒あふれる風景を楽しめる。京都らしい風景のなかで写真を撮りたいならば、白川南通がおすすめだ。白川に架かる巽橋をしっとりと渡れば、まるでドラマや映画の登場人物になったような気分を味わえる。歴史ある社寺も点在し、祇園祭で知られる八坂神社をはじめ、京都最古の禅寺である建仁寺、浄土宗の宗祖・法然上人ゆかりの知恩院など、いずれも徒歩で巡れる距離に位置する。京情緒をたっぷりと感じながら、社寺巡りや買い物も楽しめる、長年の京都ファンも京都ビギナーも大満足のエリアだ。

エリアの見どころ

-

spot 01

-

八坂神社(やさかじんじゃ)

- 「祇園さん」で親しまれる、京都三大祭のひとつ・祇園祭を行う神社

- 葵祭、時代祭と並ぶ、京都三大祭のひとつ・祇園祭を執り行う八坂神社。京都の繁華街・祇園に位置し、連日多くの参拝者で賑わう神社だ。古くより「祇園さん」として京都の人たちに親しまれる神社をお参りしてみよう。

- スポットの詳細

-

八坂神社(やさかじんじゃ)

-

spot 02

-

美御前社

- 瞬く間に美人になれる!? 美容水で身も心も美しく

- 京都三大祭のひとつ、祇園祭で知られる八坂神社。門前町に花街・祇園が広がる歴史ある神社で、連日全国からお参りに来る参拝者の姿で賑わう。八坂神社には、数多くの摂社・末社があるが、なかでも女性たちを中心に信仰を集めるのが美御前社だ。美御前社の祭神は、とびきりの美人として知られる「宗像三女神(むなかたさんにょしん)」だ。なかでも特に美人とされる市杵島比売命(いちきしまひめのみこと)は、芸能に秀でた弁財天や、美貌の女神・吉祥天と同一視されたことから、財福・芸能・美貌の神として親しまれている。ご利益を求めて芸舞妓さんが通うとも。また、社殿前には、神水・美容水が湧き出ており、手にとって肌につけると心身ともに美人になれるという。

- スポットの詳細

-

美御前社

-

spot 03

-

二軒茶屋

- 八坂神社の門前茶屋で江戸時代から親しまれる祇園名物

- 「祇園さん」と呼ばれる祇園の守り神、八坂神社。その南楼門前に480年ほど続く門前茶屋「二軒茶屋」がある。かつて参拝客に茶をふるまう水茶屋が参道の両脇に2軒あったことが名の由来。水茶屋から進化して軽食を商い始めると、菜飯や田楽豆腐などが次第に評判を呼ぶようになり、江戸時代末期には京都でも指折りの料理茶屋となった。田楽豆腐の発祥と伝わり、江戸時代初期の地誌『雍州府志(ようしゅうふし)』や、江戸時代後期に十返舎一九が綴った滑稽本『東海道中膝栗毛』などの書物に描写が見られる。田楽豆腐は平たく切った木綿豆腐に白味噌やほうれん草などを合わせた木の芽味噌を塗り、松葉串に刺して炭火で香ばしく焼き上げたもの。現在は料亭・中村楼の「田楽弁当」として、また、隣接する茶屋では田楽豆腐が単品で味わえる。

- スポットの詳細

-

二軒茶屋

-

spot 04

-

spot 05

-

長楽館

- 「たばこ王」村井吉兵衛が国内外のセレブをもてなした迎賓館

- 円山公園の隣に建つクラシカルな洋館「長楽館」は、たばこの製造や販売で富を築いた実業家の村井吉兵衛が、1909年(明治42)に迎賓館として建てたもの。外観はルネサンス様式だが、ロココ様式の「迎賓の間」やアールヌーヴォーの窓やステンドグラスなど、部屋ごとにヨーロッパのさまざまな建築様式を取り入れている。2階「喫煙の間」入り口に掲げられた、長楽館の名づけ親である初代内閣総理大臣・伊藤博文直筆の扁額にも注目したい。館内にはフレンチレストラン「ル シェーヌ」や焼き菓子やケーキを販売する「ブティック」があるほか、「デザートカフェ 長楽館」も。かつて応接の間として使われた「迎賓の間」での英国式アフタヌーンティーをはじめ、目の前で最後の仕上げをしてくれる「ドレッサージュ スイーツ」など優雅なカフェタイムを楽しめる。格調高いアンティークの調度品でまとめられた美しい空間でぜいたくな時間を過ごしてはいかが。

- スポットの詳細

-

長楽館

-

spot 06

-

spot 07

-

spot 08

-

巽橋

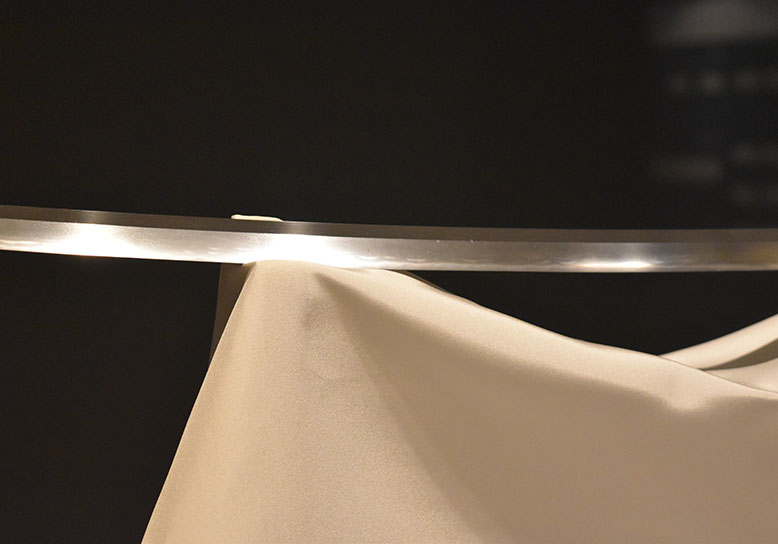

- 芸舞妓さんも行き来する、白川に架かる小さな橋

- 春は桜、秋には紅葉をしっとりとした風情の石畳の道とともに楽しめる、白川南通。京都の街をゆるやかに流れる白川沿いの散策道だが、この白川の上に架かる橋が巽橋。白川南通と同じ石畳の小さな橋で、わずか10歩ほどで向こう岸にたどり着く、かわいらしいサイズだ。川を渡った先にも石畳が続き、昔ながらの建物や料理屋さんが立ち並ぶ。夕暮れどきには、店先にほのかな明かりが灯り、艶やかな風情に包まれる。タイミングが良ければお座敷に向かう芸舞妓さんに会えることも。また、京都らしい写真を撮ることができるため、お天気のよい日は多くの人で賑わう人気のスポット。撮影の際は譲り合い、白川沿いにずらりと並ぶ朱色の玉垣や店の壁面にある「犬矢来(いぬやらい)」には触れないなど、マナーを守って気持ち良く過ごそう。

- スポットの詳細

-

巽橋

-

spot 09

-

spot 10

-

茶寮都路里 祇園本店

- 抹茶の都で抹茶パフェの金字塔「特選都路里パフェ」を味わう

- 日本有数の茶どころ・宇治を擁し、茶の湯の文化が発展した京都は、抹茶スイーツの宝庫。特に抹茶の生産地・宇治エリアと茶祖・栄西ゆかりの祇園エリアは、バラエティ豊かな「抹茶味」の聖地だ。八坂神社のお膝元、祇園商店街でいつも行列ができるのが、「茶寮都路里 祇園本店」。ルーツは、1860年(萬延元)、初代・辻利右衛門と2代目・徳次郎が宇治で創業した茶問屋にあり、1948年(昭和23)、「祇園辻利」としてこの地に暖簾を掲げた。1階は宇治抹茶をはじめとした宇治茶や抹茶菓子の販売フロアで、2階と3階が茶寮となっている。看板メニューは高さ約25cm!の「特選都路里パフェ」。抹茶カステラ、抹茶ゼリー、抹茶アイスクリーム、抹茶シャーベット、具材をまとめる抹茶みつなど器の底まで抹茶づくし。栗の甘露煮やもちもちの自家製白玉がアクセントとなり、ボリューミーなのにどんどん食べ進められる。

- スポットの詳細

-

茶寮都路里 祇園本店

-

spot 11

-

鍵善良房(鍵善)

- 文人や芸術家、祇園の粋人たちをも魅了したくずきり

- 祇園商店街の北側に暖簾を掲げる「鍵善良房」。創業は江戸時代中期の享保年間(1716~1736年)と伝わる和菓子の老舗だ。和三盆の干菓子「菊寿糖」や青竹の筒に入った水羊羹「甘露竹」で知られるが、店奥の喫茶で味わえる甘味「くずきり」も鍵善を代表する逸品。奈良の吉野本葛と良質の軟水のみでていねいに作られる風趣豊かなくずきりは、作家・水上勉をはじめ、芸術家や祇園の粋人たちをも魅了したという。白蜜か黒蜜かを選べるが、沖縄波照間産黒糖で作る黒蜜が圧倒的に人気。絹のようになめらかなくずきりを氷水からすくい上げ、琥珀色の黒蜜に浸して口に運ぶと、素朴な葛の風味とのどごしの良さに魅せられる。現在使用している器は輪島塗の特注品だが、人間国宝・黒田辰秋氏による螺鈿製のくずきり用器を使用していた時代もあったという。くずきりの配送やテイクアウトをしていないのは、時間が経つと白濁し、弾力が失われてしまうから。できたての極上ののどごしを、京情緒と合わせて心ゆくまで堪能したい。

- スポットの詳細

-

鍵善良房(鍵善)

-

spot 12

-

祇園小石

- 京都土産にぴったり! 色とりどりのキュートな京飴

- 八坂神社のほど近くにある祇園小石は、京飴の専門店。1936年(昭和11)の創業で、店名はお店のある祇園の風情を歌った「祇園小唄」の一節「祇園恋し(こいし)やだらりの帯よ」が由来となっている。また、昔から飴のことを指す「小石」を掛けて名づけられたのだそう。店内1階には、定番のささつゆ(べっこう)、黒飴、宇治抹茶などと一緒に季節を映した旬の京飴がずらりと並ぶ。その数なんと30種にも及ぶ。なかでも月替わりの京飴はその月にしか味わえない特別な味わい。併設の甘味処では、京飴専門店ならではの黒糖みつを使った季節の甘味を楽しめる。わらび餅やぜんざいなど和スイーツのほか、旬の素材を盛り込んだボリューム満点のパフェも人気。八坂神社へのお参りのあとにぜひ立ち寄りたいスポットだ。

- スポットの詳細

-

祇園小石

-

spot 13

-

spot 14

-

spot 15

-

両足院

- 戦国武将ゆかりの毘沙門天を祀る、寅ファンにも人気の寺院

- 京都最古の禅寺・建仁寺の法堂の東側に位置する両足院は約650年前、建仁寺第35世・龍山徳見(りゅうざんとっけん)によって開かれた塔頭だ。通常は非公開となっているが、毎年6月から7月にかけて、書院の前庭に群生する半夏生(はんげしょう)が美しい時期に合わせて特別公開が行われている。また予約制で坐禅の体験や写経の奉納をすることもできる。境内の一角にある毘沙門天堂に祀られる毘沙門天は、もとは鞍⾺寺の毘沙門天の胎内仏であったが、戦国時代、織⽥信⻑によって比叡山が焼き討ちにあったとき、鞍馬寺から疎開をさせ、のちに武将・黒⽥⻑政の手に渡った。長政は関ヶ原の合戦に出陣する際、この像を内兜に収めて奮戦し、勝利をおさめたといわれている。毘沙門天の使いが寅であることから、お堂の前には狛犬ならぬ狛「寅」の姿があり、香炉や灯籠にも寅があしらわれている。寅年生まれや寅に縁のある方はぜひとも参拝に訪れたい。

- スポットの詳細

-

両足院

-

spot 16

-

spot 17

-

spot 18

-

spot 19

-

spot 20

-

漢検 漢字博物館・図書館(漢字ミュージアム)

- 子どもも大人も楽しめる! 漢字をテーマにしたミュージアム

- 漢字の博物館と聞くと難しそうに思うが、スタンプを押したり、SNSに投稿する写真を撮ったりと遊びの延長で漢字に親しむことのできる施設。子どもだけでなく大人からも「楽しかった」という声が多数寄せられるという。

- スポットの詳細

-

漢検 漢字博物館・図書館(漢字ミュージアム)

-

spot 21

-

spot 22

-

spot 23

-

spot 24

-

何必館・京都現代美術館

- 自由な精神を尊び、一枚の絵のために建てられた私立美術館

- 祇園にある私立美術館で、現代の絵画、工芸、写真、書を収蔵し、年に数回の企画展が催される。定説を疑い、考え、そこから解き放たれて自由になることこそがアートという精神を掲げる。

- スポットの詳細

-

何必館・京都現代美術館

-

spot 25

-

spot 26

-

spot 27

-

spot 28

-

松葉

- 「にしんそば」の代名詞! 祇園のそば屋で京都人の愛する味を楽しもう

- 1861年(文久元)の創業以来、160年にわたり、南座の隣でそば屋を構える松葉。看板メニューの「にしんそば」は、1882年(明治15)に2代目店主によって生み出された。魚が手に入りにくかった当時の京都では、ニシンは貴重なタンパク源であり保存食であったという。「にしんそば」はたちまち人気になり、以来、京都では、「にしんそば」といえば松葉といわれるようになった。松葉の「にしんそば」は、ニシンとそば、だしのバランスが非常によいことが特徴。おだしは、コンブ、かつお、さばをブレンドし、そばは北海道産のそば粉を使用。やさしい味わいのおだしに、ニシンのうまみ、香り高いそばが見事にマッチし、何度でも食べたくなる。南座での鑑賞の前後に立ち寄る人が多いが、京都では大晦日の年越しそばとしていただく人も。お土産も充実していて、なかでも「そば屋さんのカレー」は評判。ボリューム満点なので、まずは麺を入れて味わったあと、ご飯をよそっていただくのもおすすめなのだそう。京阪電車祇園四条駅のすぐ目の前なので、祇園散策の腹ごしらえにぜひ立ち寄って味わってみてはいかが。

- スポットの詳細

-

松葉

-

spot 29

-

spot 30

-

spot 31

-

spot 32

人気スポット

旅のヒント

-

その1

芸舞妓さんに会えることもあるが、話しかけたり無理矢理写真を撮ったりせず、そっと見守るのがルール。

-

その2

巽橋周辺は人気のフォトスポット。多くの人で賑わうので、譲り合って写真を 撮ろう。

-

その3

料亭など畳に上がるときは、靴下を着用するのがマナー。夏でも素足は避けたほうがベター。

-

その4

知恩院は階段が多いので、歩きやすい靴がおすすめ。

関連記事

モデルプラン

京都のその他のエリア

-

- 清水寺周辺

-

-

清水寺

-

地主神社

-

二年坂・三年坂

- ...etc

-

-

- 銀閣寺周辺

-

-

琵琶湖疏水記念館

-

南禅院

-

天授庵

- ...etc

-

-

- 一乗寺・修学院

-

-

ガーデンミュージアム比叡

-

詩仙堂

-

圓光寺

- ...etc

-

-

- 京都駅周辺

-

-

びわ湖疏水船

-

京都駅

-

京都タワー

- ...etc

-

-

- 市内中心部

-

-

六角堂

-

錦市場

-

錦天満宮

- ...etc

-

-

- 京都御所周辺

-

-

京都御所

-

京都御苑

-

京都迎賓館

- ...etc

-

-

- 上賀茂周辺

-

-

史跡御土居

-

上賀茂神社

-

神馬堂

- ...etc

-

-

- 金閣寺周辺

-

-

金閣寺 (鹿苑寺)

-

龍安寺

-

仁和寺

- ...etc

-

-

- 比叡山周辺

-

-

横川

-

延暦寺

-

西塔

- ...etc

-

-

- 大原・鞍馬・貴船

-

-

三千院

-

宝泉院

-

寂光院

- ...etc

-

-

- 山科・醍醐

-

-

将軍塚青龍殿

-

日向大神宮

-

毘沙門堂

- ...etc

-

-

- 京田辺・木津川

-

-

酬恩庵一休寺

-

大御堂観音寺

-

蟹満寺

- ...etc

-