-

- 【京都】がっちり昭和のレトロ焼肉店!地元民ご用達の穴場店「南灯苑(なんとうえん)」

- 京都 | グルメ

-

Kyotopi

-

- 【京都ラーメン】伏見の老舗豚骨醤油ラーメン店!いぶし銀の美味しさ「中華そば 一番星」

- 京都 | グルメ

-

Kyotopi

-

- 【京都】伏見の行列ラーメン店!京都最大サイズ級の唐揚げも評判「フカクサ製麺食堂」

- 京都 | グルメ

-

Kyotopi

-

- 【関西】最強の健康運を!病気平癒・健康祈願におすすめの神社仏閣〇選

- 全国 | 観光情報

-

NAVITIME Travel

-

- 京都のおしゃれスポット21選!女子旅・デートにおすすめ

- 京都 | スイーツ

-

トリップノート

-

- 出張ついでに早朝の京都観光をしてみたら、思いのほか大満喫!!

- 京都 | ガイド

-

itta

京都

伏見稲荷周辺

AROUND FUSHIMI INARI

「おいなりさん」で商売繁盛を祈願し、仏像・庭園巡りを堪能

JR京都駅の南東に広がるエリア。全国各地に鎮座する稲荷神社の総本宮で「おいなりさん」として親しまれる伏見稲荷大社は、五穀豊穣・商売繁盛の神として1300年の歴史を誇る。朱塗りの鳥居がトンネルのように続く千本鳥居は、京都を代表するフォトスポットとして欠かすことができない。堂々たる建築物が立ち並ぶ東福寺は紅葉の名所としてその名が知られ、秋には一帯を紅く染め上げ息をのむ美しさが広がる。また、紅葉シーズン以外には東福寺本坊や光明院、芬陀院などの寺院で、禅寺ならではの枯山水庭園と心静かに向き合うこともできる。一方、泉涌寺では仏像をテーマに参拝をしてみよう。美人祈願で名高い楊貴妃観音や、身代りのご利益がある釈迦如来、極楽浄土に導いてくれる阿弥陀如来など、人びとから信仰を集めてきた仏様が参拝者を迎えてくれる。

エリアの見どころ

-

spot 01

-

spot 02

-

稲荷山のお山めぐり

- 朱色の鳥居に導かれ、「お山めぐり」でパワー充電

- 商売繫盛などのご利益で信仰を集める伏見稲荷大社の本殿や奥社奉拝所を参拝したあとは、山中の塚や祠を巡拝する「お山めぐり」でさらなるパワーを授かろう。巡拝ルート上には新池の近くに鎮座する「熊鷹社」や、眼病平癒のご利益がある「眼力社」などの社が点在。途中、「三徳社」あたりはこう配がややきつくなるが、登り切った先の「四ツ辻」からは、西山の山並みや京都南部を一望できる。ベンチも設置されているので、景色を眺めながら休憩をするにはぴったりだ。ここから道は二手に分かれるが、どちらからでも山頂に向かうことができるので、行きと帰りでコースをわけるのもいいだろう。起点となる奥社奉拝所から稲荷山山頂の「一ノ峰」まで、一周約4kmおよそ2時間のコースで、家族連れやお年寄りなど多くの人が参拝している。稲荷山の木々や鳥のさえずりに癒やされながらの「お山めぐり」で心身ともにリフレッシュを。

- スポットの詳細

-

稲荷山のお山めぐり

-

spot 03

-

伏見稲荷参道商店街

- お稲荷さんゆかりのグルメやグッズを扱う商店街

- 伏見稲荷大社の参拝後は食事、甘味、お土産、神具などを扱う店舗が20店以上立ち並ぶ商店街をのぞいてみよう。門前名物として人気の「いなり寿司」は、稲荷神のお使いであるキツネの好物が、いつの頃からか油揚げであると考えられたことにちなむもの。特に伏見稲荷大社界わいで販売されるいなり寿司はほとんど形が三角形で、これはキツネの顔や耳の形をイメージしているとも、神様が降臨した稲荷山を模しているともいわれている。また店頭に並ぶ「すずめの焼き鳥」は実った米などの穀物をついばむスズメを退治する意味があり、五穀豊穣を叶えてくれるグルメというわけだ。ほかにも神様にお供えする神器などを扱う神具店や、400年の歴史をもつ味わい深い土人形「伏見人形」、キツネをモチーフにしたグッズなど神社とゆかりの深い商品が多数そろう。散策の合間の一服に、旅のお土産選びにぜひとも立ち寄りたい。

- スポットの詳細

-

伏見稲荷参道商店街

-

spot 04

-

spot 05

-

光明院

- 林立した立石が仏の世界を表現、重森三玲が手がけた名庭

- 東福寺の六波羅門から南へ約2分歩くと左手に見えるのが、1391年(明徳2)に金山明昶(きんざんみんしょう)によって開かれた東福寺の塔頭・光明院だ。受付を済ませ、堂内を進んでいくと、1939年(昭和14)、重森三玲によって作庭された「波心の庭」が広がる。東福寺の方丈庭園と同時期に手がけられたもので、州浜型の枯池に三尊石組を3か所配し、それぞれ釈迦三尊、薬師三尊、阿弥陀三尊を表している。立石の多さに圧倒されながらも、さらによく見ると、起点となる三尊石組から小さな立石が仏の光のごとく斜線上に並ぶのがわかる。これは寺号の「光明」を表現しているという。また背後には雲紋になぞらえてツツジやサツキの大きな刈り込みを作り、その上には月をモチーフにした窓、壁、障子をもつ茶亭・蘿月庵(らげつあん)が建つ。サツキやツツジの開花の時期はもちろん、紅葉の時期には刈り込みの緑とカエデの赤、白砂の鮮やかなコントラストを楽しめる。

- スポットの詳細

-

光明院

-

spot 06

-

芬陀院

- 水墨画家・雪舟が作庭し、重森三玲が復元した鶴亀の庭

- 東福寺の伽藍への入り口となっている日下門を出て西へ進むと、すぐに左手に入り口が見えてくるのが芬陀院だ。元亨年間(1321-1324年)、一條内経(いちじょううちねつ)が定山祖禅(じょうざんそぜん)を招いて創建し、以来、一條家の菩提寺となった。室町時代には水墨画の大家である雪舟が逗留していたことから「雪舟寺」とも呼ばれており、「鶴島」「亀島」の石組を配した方丈庭園の南庭は、雪舟が作庭したと伝わっている。江戸時代中期の火災などにより一部荒廃したが、1939年(昭和14)に作庭家・重森三玲によって復元された。1969年(昭和44)には、茶道に造詣の深かった一條昭良(あきよし)の三百年忌を記念して、図南亭(となんてい)が再建され、露地庭園には昭良遺愛の勾玉(まがたま)の手水鉢と、崩家形燈籠(くずやがたとうろう)も残されているので、見逃さないようにしたい。

- スポットの詳細

-

芬陀院

-

spot 07

-

勝林寺

- 東福寺の北方を守護する毘沙門天、美しい花手水と御朱印で人気

- 勝林寺の本堂へと続く階段を上がっていくと、右手に今やこの寺院の顔といっていい花手水が華やかに参拝者を迎えてくれる。1550年(天文19)、東福寺の第205世住持・高岳令松(こうがくれいしょう)によって創建され、本堂は大檀那であった近衛家の玄関が移築されたという格式高い塔頭だ。本尊・毘沙門天立像は平安時代後期の作とされ、長らく東福寺仏殿の天井裏に祀られていたが、東福寺の北方を守護するため、江戸時代にこちらに移された。脇侍として、向かって右には吉祥天像、左には善膩師童子像が祀られている。堂内は通常は非公開であるが、新春と秋には特別公開が行われ、櫟文峰(あららぎぶんぽう)による虎の大襖絵や、田村月樵(たむらげっしょう)による珍しい毘沙門天曼荼羅などを拝観することができる。寺務所で授与されるさまざまな種類の御朱印も人気で、座禅、写経、写仏、ヨガなどの体験プランも充実している。

- スポットの詳細

-

勝林寺

-

spot 08

-

spot 09

-

即成院

- 現世極楽浄土が目の前に広がる荘厳なる空間

- 交差点・泉涌寺道から東へと続く参道を進むと、やがて堂々たる総門が見えてくる。この門の手前に位置するのが即成院だ。992年(正暦3)に源信(げんしん)が伏見に光明院を建立し、のちの寛治年間(1087-94)に橘俊綱(たちばなのとしつな)が伏見の広大な山荘に移して「即成就院」と称したことに始まる。以後、さまざまな変遷を経て明治時代に現在地へ移転した。平安時代後期は、阿弥陀如来の導きによって極楽浄土へ生まれ変わることを願う「浄土信仰」が盛んであったことから、本尊として阿弥陀如来と二十五菩薩が祀られ、外陣からでもその様子がうかがえる。平安時代末期に『平家物語』にも登場する武将・那須与一(なすのよいち)が、この寺院で病気平癒と戦勝祈願を行い、出家をしたことでも知られており、本堂裏側には大きな供養塔が残るのでこちらも忘れずに参拝しよう。

- スポットの詳細

-

即成院

-

spot 10

-

戒光寺

- 人びとの災いを身代わりとなって救ってくれる「丈六さん」

- 泉涌寺の総門から続くゆるやかな坂道を上っていくと戒光寺が見えてくる。1228年(安貞2)、後堀河天皇の勅願所として、曇照(どんしょう)が八条大宮に創建したことに始まり、室町時代の応仁の乱の被害の後、幾度かの移転を経て、1645年(正保2)に泉涌寺の塔頭となった。本尊の釈迦如来像は鎌倉時代を代表する仏師・運慶(うんけい)と湛慶(たんけい)親子の合作と伝わり、身の丈は約5.4m、台座から光背部を入れると約10mにもなる。江戸時代初期、後水尾天皇が皇太子だった頃、次の皇位をめぐって争いが起き、ついに刺客に狙われたが、この窮地を釈迦如来が身代わりとなって救ってくれたことから、「身代わりのお釈迦様」としての信仰にあつい。その際に血を流したと伝わり、確かに現在もお釈迦様のあごの下辺りには流れた血の跡も見ることができる。宋(中国)風の極彩色で彩られ、長い爪や流麗な衣を身にまとうなど仏画から抜け出してきたような美しい姿の仏様だ。(2022年1月から2023年3月頃まで、本堂の屋根を葺き替える大修理が行われている。)

- スポットの詳細

-

戒光寺

-

spot 11

-

雲龍院

- 泉涌寺の別格本山、書院から眺める庭園美が見事

- 泉涌寺の境内の一番南に位置する雲龍院は、1372年(応安5)、後光厳(ごこうごん)上皇によって創建され、北朝の天皇の帰依を受けて発展した寺院だ。兵火などで一時衰退したが、江戸時代初期に後水尾上皇の援助のもとで諸堂が再建されている。本堂には本尊・薬師三尊が祀られ、堂内には後水尾上皇寄進の写経机も並ぶ。さらに本堂に隣接した霊明殿は、後土御門天皇が使用した黒戸御所を譲り受けたもので北朝の歴代天皇の位牌が安置されている。庭園は苔庭に多くの樹木を配し、書院の正面に据えられた2つの大きな石は、豊臣秀吉が建立した方広寺大仏殿の礎石と伝えられる。北東部の「悟之間」にある丸窓を通してみる風景は、絵画的な美しさだ。さらに客殿の大石良雄直筆「龍淵」の書、「蓮華の間」の4つの障子窓から見える風景、台所に祀られる憤怒の形相で蓮の上を走っている珍しい大黒天など、見どころが多い。

- スポットの詳細

-

雲龍院

-

spot 12

-

spot 13

-

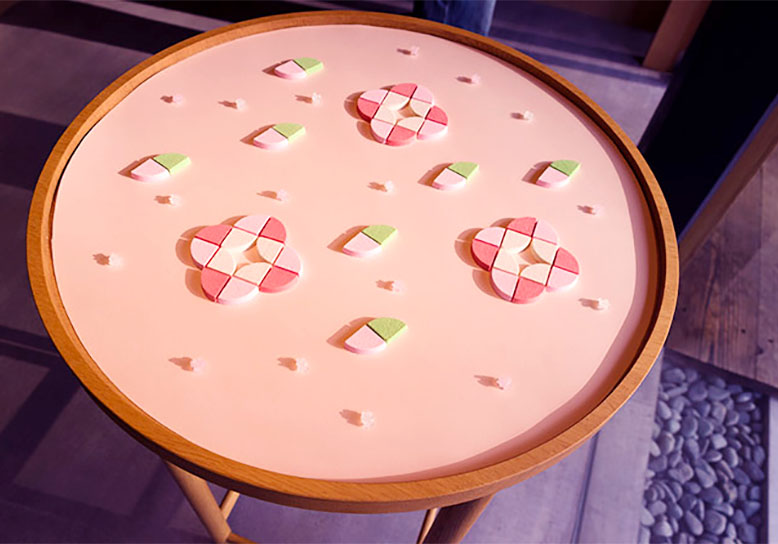

稲荷茶寮

- お稲荷さんの境内で味わう日本茶専門店の抹茶パフェ

- 朱の鳥居が続く千本鳥居で知られる伏見稲荷大社の無料休憩所「啼鳥菴(ていちょうあん)」の中に設けられた日本茶カフェ。伏見稲荷大社や東福寺の御用達をつとめる伏見の茶舗「椿堂(つばきどう)」が営んでいる。店内からは稲荷山を背景に四季折々に表情を変える庭園、八嶋ヶ池へと流れる川のせせらぎなどを見渡せ、自然を身近に感じることができる空間だ。日本茶を使った甘味や軽食がそろうなか、いちばん人気は朱の鳥居がちょこんとあしらわれた「稲荷パフェ」1400円。専門店ならではの濃厚な味わいの抹茶アイスクリームとともに北海道産の自家製餡、米粉で作った麩焼き煎餅、ポン菓子、白玉団子などがぎっしり入っていて、和の甘味を心ゆくまで堪能できる。稲荷大神は五穀豊穣のご利益があることから、パフェにはお米をふんだんに使い、飾りに見えるものもすべて食べることができる素材で作られている。伏見稲荷大社の風景をグラスの中にギュッと詰め込んだような、見ているだけでも楽しいパフェを参拝記念に味わってみよう。

- スポットの詳細

-

稲荷茶寮

-

spot 14

人気スポット

旅のヒント

-

その1

アクセスはJRもしくは京阪電車の利用が便利。京都駅からJR稲荷駅までの乗車時間は約5分だが、普通電車しか止まらないのでご注意を。

-

その2

このエリアはバスの本数が終日少ない。バスを利用する場合は時刻表や乗り場を事前にチェックすることをお忘れなく。

-

その3

伏見稲荷大社の門前は名物を扱う飲食店や甘味処が並ぶ。ランチやカフェタイムに合わせた訪問で時間を効率良く使うことができる。

-

その4

伏見稲荷大社の「お山めぐり」は約4kmのコースで2時間ほどかかる。アップダウンもあるので歩きやすい服装でチャレンジしよう。

関連記事

モデルプラン

京都のその他のエリア

-

- 清水寺周辺

-

-

清水寺

-

地主神社

-

二年坂・三年坂

- ...etc

-

-

- 銀閣寺周辺

-

-

琵琶湖疏水記念館

-

南禅院

-

天授庵

- ...etc

-

-

- 一乗寺・修学院

-

-

ガーデンミュージアム比叡

-

詩仙堂

-

圓光寺

- ...etc

-

-

- 京都駅周辺

-

-

びわ湖疏水船

-

京都駅

-

京都タワー

- ...etc

-

-

- 市内中心部

-

-

六角堂

-

錦市場

-

錦天満宮

- ...etc

-

-

- 京都御所周辺

-

-

京都御所

-

京都御苑

-

京都迎賓館

- ...etc

-

-

- 上賀茂周辺

-

-

史跡御土居

-

上賀茂神社

-

神馬堂

- ...etc

-

-

- 金閣寺周辺

-

-

金閣寺 (鹿苑寺)

-

龍安寺

-

仁和寺

- ...etc

-

-

- 比叡山周辺

-

-

横川

-

延暦寺

-

西塔

- ...etc

-

-

- 大原・鞍馬・貴船

-

-

三千院

-

宝泉院

-

寂光院

- ...etc

-

-

- 山科・醍醐

-

-

将軍塚青龍殿

-

日向大神宮

-

毘沙門堂

- ...etc

-

-

- 京田辺・木津川

-

-

酬恩庵一休寺

-

大御堂観音寺

-

蟹満寺

- ...etc

-