-

- 【2024東京】パン好きが推薦!驚異的に美味しい“別格の食パン”23選

- 全国 | 観光

-

NAVITIME Travel

-

- 「星のカービィ」の世界観にたっぷり浸れる「Kirby Café」レポート!遊び心いっぱいの店内展示や可愛くおいしい料理を堪能

- 東京 | カフェ

-

るるぶ&more.

-

- 【最寄り駅は?】桜の名所「隅田公園」に浅草駅からアクセス!出口&桜まつり情報も

- 東京 | 公園

-

NAVITIME Travel

-

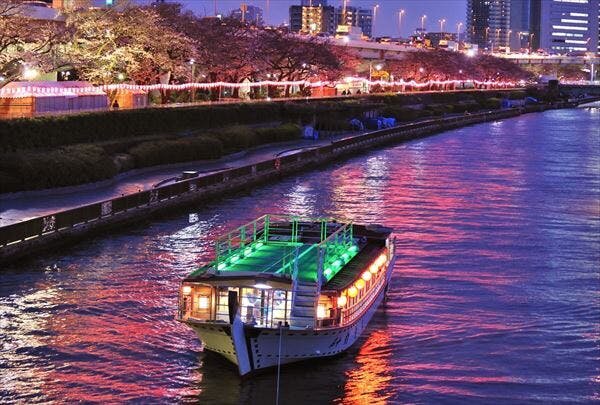

- 屋形船で楽しむお花見!東京の風情を旬の料理と共に「屋形船 釣新」

- 東京 | 乗り物

-

Tripα

-

- 浅草の散歩スポット11選!お散歩デートにもおすすめ

- 東京 | 観光

-

トリップノート

-

- 知る人ぞ知る!浅草周辺の穴場観光スポット12選

- 東京 | 観光

-

トリップノート

東京

東京スカイツリー周辺

AROUND TOKYO SKYTREE

東京スカイツリーを中心にめざましい発展を遂げている下町エリア

世界一高い電波塔・東京スカイツリー。高さ450mを誇る展望台をはじめ、水族館、プラネタリウム、ショッピング、グルメなどのレジャーを一気に楽しめる大型商業施設でもあり、東京観光の目玉にもなっている。そんなスカイツリーのある東京墨田区の押上・業平・向島地区は、下町風情を残すのどかな住宅街。お膝下には王貞治元監督ゆかりの業平公園があり、今も野球やサッカーを楽しむ子どもたちの笑い声が響きわたる。業平の地名は、平安時代の歌人・在原業平が、墨田川を訪れた際に「名にし負はばいざ言問はむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと」と歌ったことに由来。文豪の街としても知られ「向島百花園」のある向島を中心に、幸田露伴、森鴎外、堀辰雄、佐多稲子などの旧居跡が点在する。また、スカイツリー建設をきっかけに一帯の整備が進み、東京ミズマチに面した隅田公園は広々とした芝生エリアができピクニックスポットに変身した。浅草にも近く、のんびりと散策を楽しめるエリアだ。

エリアの見どころ

-

spot 01

-

spot 02

-

spot 03

-

郵政博物館

- 切手コレクションは33万種! 郵便の歴史を楽しく学べる博物館

- 2014年(平成26)、東京スカイツリータウン内に開館した郵政博物館は「心ヲツナグ、世界ヲツナグ」をコンセプトに、日本と世界の国境を越えて郵政の歴史に触れられる施設。常設展には6つのゾーンがあり、明治初期に日本の郵便制度の礎を築いた前島密の功績を学べる「『始』ノ世界」、郵便局で使われていた貴重な機器類や制服を紹介する「『郵便』ノ世界」などのほか、メイン展示となる「『切手』ノ世界」では世界各国の切手を鑑賞できる。切手のコレクション数は約33万種。郵便制度のあるすべての国の切手を網羅し、日本一の収蔵展示数を誇る。館内には歴代の赤い丸型郵便ポストも並び、簡易保険や郵便貯金のレトロなポスターやグッズも展示。さらに、誰もが郵便屋さん気分を味わえる体験型コンテンツもあり、子どものみならず大人たちまで夢中にさせている。不定期で企画展も行われ、運が良ければコレクター秘蔵の名品・珍品切手を見ることもできる。切手マニアならずとも、一度は訪れたい博物館だ。

- スポットの詳細

-

郵政博物館

-

spot 04

-

東京スカイツリータウン(R)

- 東京下町の「粋」と最先端が融合 暮らしを彩る夢のレジャータウン

- 東京スカイツリー(R)のお膝元、「とうきょうスカイツリー駅」から「押上駅」までぐるっとつないだ一大施設が『東京スカイツリータウン』。レジャーからふだんのお買い物まで新しいワクワクを提供する東京下町屈指の観光スポットだ。

- スポットの詳細

-

東京スカイツリータウン(R)

-

spot 05

-

コニカミノルタプラネタリウム天空

- 美しい星の輝きと音に包まれるワンランク上のプラネタリウム

- プラネタリウム天空は、コニカミノルタの光学式投映機による繊細な星の輝きと、風の音まで再現したリアルなサウンド、そしてやさしい物語をかけあわせたワンランク上のプラネタリウム。リクライニングシートに座ってリラックスした姿勢で楽しめるだけではなく、寝転んで観賞できる三日月シートも3席設置されている。また、ホワイエエリアでは、プロジェクションマッピングが楽しめ、撮影スポットとしても人気。人気アーティストとのコラボレーション作品や、オリジナルアロマが香るヒーリング作品、生演奏が楽しめる作品など上映作品はバラエティに富み、女性1人でもデートでも、繰り返し楽しむことができる。

- スポットの詳細

-

コニカミノルタプラネタリウム天空

-

spot 06

-

spot 07

-

spot 08

-

spot 09

-

隅田公園(墨田区側)

- 隅田川沿いに広がる緑と歴史が息づく公園

- 隅田川沿いに広がる隅田公園は、春には桜まつり、夏には隅田川花火大会で賑わう東京下町を代表する公園のひとつ。川を挟んで墨田区と台東区にまたがっていて、墨田区側の敷地は約 8万平方メートルにも及ぶ。近年、急激に整備が進み、新しくできた舗装広場ではイベントなども開催されるようになった。

- スポットの詳細

-

隅田公園(墨田区側)

-

spot 10

-

spot 11

-

spot 12

-

源森橋

- 東京ミズマチ(R)散策の途中に寄って東京スカイツリー(R)を撮影

- 飲食と買い物と宿泊がそろった北十間川沿いのおしゃれな商業施設、東京ミズマチでの散策とあわせて楽しむといいだろう。ミズマチは、ウエストゾーンとイーストゾーンに分かれているが、源森橋(げんもりばし)はちょうどその間に位置する。北十間川に架かる長さ16mの小さな橋だ。同じく北十間川には、隅田川寄りに枕橋、スカイツリー寄りに小梅橋が架かっており、かつては現在の枕橋が源森橋と呼ばれていた。今の場所に源森橋が架設されたのは1928年(昭和3)だが、約80年を経て老朽化したため2007年(平成19)に架け替えられた。東京スカイツリーの撮影スポットとして人気で、橋と交差するように東武鉄道の高架が走っているため、両方を組み合わせた写真を撮影できる。また「支え合う」をテーマにした、愛嬌のあるオブジェも置かれているので見逃さずに。ここからスカイツリーへは約600m。日が暮れてからは、ライトアップされたスカイツリーとミズマチの様子を眺めながら、そぞろ歩くのもいいだろう。

- スポットの詳細

-

源森橋

-

spot 13

-

千葉工業大学東京スカイツリータウンキャンパス

- 大学の研究センターが生む最先端技術で未来を夢見る

- 未来につながる最先端技術は、見て、触って、体験してこそ、その進化を理解できて楽しい。東京スカイツリータウンソラマチ8階にある千葉工業大学のキャンパスは、まさにそんな場所だ。見学できる場所は2つに分かれており、1つは「ロボット技術・人工知能ゾーン」。このエリアでは、大学直轄の研究センターが生んだ技術を応用して作ったアトラクションを体験できる。たとえば自分で選んだ花火を組み合せて巨大スクリーンに映し出すアトラクションや、花の写真をかざすと人工知能が名前を教えてくれたり、車いすによるレースを体験できるVRエンターテインメントなどがある。また「惑星探査ゾーン」には、小惑星探査機「はやぶさ2」の実物大の模型が設置され、宇宙への憧れを刺激してくれる。鉄隕石から作った日本刀や、クレーター生成実験の展示もある。外壁には「私たちはどこから来たのだろう」と問いかけるグラフィックが施されているが、展示を見ていると人間も宇宙の構成要素の一部に過ぎないと感じさせてくれる。

- スポットの詳細

-

千葉工業大学東京スカイツリータウンキャンパス

-

spot 14

-

むうや

- 耳までふわふわの四角いパン、ムーの専門店が東京ミズマチに

- 2020年(令和2)6月にオープンした複合型商業施設、東京ミズマチの一角にあるベーカリー・カフェ。隅田川を背にして、ウエストサイドのいちばん奥に位置する。表参道にある人気店「パンとエスプレッソと」はすでに、直営店だけ数えても14軒、暖簾分けした店は8軒に増えているが、最も人気の高いパン「ムー」を専門に扱っている店が、むうやである。真四角の、手のひらサイズが特徴のムーは、朝食やサンドイッチを作るのにぴったりなプレーンを基本に、この店では13~14種類をそろえている。季節にあわせて、たとえば夏ならトウモロコシのムーや枝豆とベーコンのムー、秋ならサツマイモやラムレーズンなどのように、バラエティ豊か。今年食べたムーが、来年の同じ季節にあるとは限らないというから、いつどんな味が登場するかを待つのも楽しみ。9時のオープンから焼き始めて、お昼過ぎにはほぼすべてが焼き上がる。ムーはフランス語でやわらかいという意味だが、まさに耳までふわふわ。香りも楽しめる焼きたてを味わいたい。

- スポットの詳細

-

むうや

-

spot 15

-

牛嶋神社

- 地域を守り、スカイツリーを守る、撫牛のいる神社

- 都営浅草線・本所吾妻橋、東武スカイツリーライン・とうきょうスカイツリー、いずれの駅からも徒歩10分弱とアクセスしやすく、隅田公園に隣接しているので、東京ミズマチと一緒に楽しめるなど便利な立地にある。慈覚大師の御神託により860年(貞観2)に創建。郷土守護神として須佐之男命(すさのおのみこと)が祀られたのに始まり、天之穂日命(あめのほひのみこと)、次いで清和天皇の第7皇子の貞辰親王命(さだときしんのうのみこと)の三柱を祀る。歴史を携える風格と同時に、旧本所地域の総鎮守として一帯を守護しているため、スカイツリーの氏神様でもある。かつて隅田川に沿う旧本所一帯の土地は牛嶋と呼ばれていた。それに由来し、牛嶋神社の社名になった。この辺りには牛が放牧され、牛は稲作や交通の手助けをしてくれる生活に欠かせない存在だったという。境内には、撫牛(なでうし)、狛牛(こまうし)など牛にまつわる見どころが多い。5年に一度の大祭では、神牛の黒雄和牛がひく牛車を中心に古式豊かな行列が町を巡行する。

- スポットの詳細

-

牛嶋神社

-

spot 16

-

大横川親水公園

- スカイツリーへの行き帰りに歩きたい、水のある公園

- 大横川親水公園(おおよこがわしんすいこうえん)は、墨田区内を流れる大横川の大部分を埋め立てて造られた公園で、幅30~40m、長さ1.85kmと縦に細長く広がっている。公園の北は、墨田区の中心を流れる北十間川との合流地点から始まり、吾妻橋、業平、東駒形、横川、本所、太平、石原、錦糸、亀沢、江東橋、緑と墨田区内のいくつもの地域を縦断して、竪川(たてかわ)と合流する地点が南側の端だ。もともと大横川は、江戸の大火ののち、火除地を確保するために土地を整備して掘られた河川の1つだ。かつては舟運に利用されていたが、生活や経済環境の変化によって機能を果たさなくなり、1981年(昭和56)から埋め立てが進められていった。その後、緑と清流を復活させて1993年(平成5)に開園した。水と触れ合い、親しむことを目的に造られているため、園内では、子どもたちが水遊びをできる場所や釣り堀があり、水と緑を楽しみながら散歩をするのにもうってつけ。スカイツリーにも近い。近隣の人たちが公園を楽しむ様子に、ほっと安らぎを覚える場所だ。

- スポットの詳細

-

大横川親水公園

-

spot 17

-

すみだ郷土文化資料館

- 墨田区の歴史と文化を知り、地域をより深く楽しむ

- 墨田区の歴史や文化、伝統について知りたいときは、まずここに足を運ぶといい。1998年(平成10)の開館以来、墨田区の住民や地域に縁のある人たちを中心に、繰り返し来館する人も多い。3フロアに分かれており、1階は墨田区の古代から現代にいたる歴史を概観できるように、実物資料や写真、パネルなどを常設で展示している。2階は特集展示を行う。近年行われたものでは、墨田区の名所の桜や花火についての展示、中世のすみだの歴史や産業などをテーマにしたものがある。また3階では企画展を開催。これまでに、戦前の隅田川花火大会、墨田区を描いた浮世絵、中世から近世にかけての寺社名所、国技館のあゆみ、隅田川を中心とするかつての暮らしなどに焦点を当て、さまざまな角度から墨田区を紹介した。地域に関する歴史や文化を知ると、観光にもぐっと深みが出る。スカイツリーはもちろん東京ミズマチ、隅田公園、牛嶋神社、三囲神社など隅田川界隈の散策とあわせて訪ねるといい。

- スポットの詳細

-

すみだ郷土文化資料館

-

spot 18

-

spot 19

-

レストラン カタヤマ東向島本店

- 70年以上も愛され続けるステーキのおいしい洋食屋

- 1948年(昭和23)開業。墨田区東向島で74年間、地元の人を中心にファミリーやサラリーマンなど老若男女問わず親しまれ続けてきた洋食屋だ。メニューには、カニコロッケやオムライス、カキフライなど洋食の代表的料理も並ぶが、レストランカタヤマを特徴づけているのがステーキの駄敏丁(だびんちょ)カット。2代目店主が、肉の硬い部位もやわらかく食べられるようにと開発した処理の仕方のこと。筋と余分な脂をきれいに取り除いたあと、ステーキ用に整形する技術で、特許も取っている。ダビンチョは2代目のペンネームで、好きだったレオナルド・ダ・ヴィンチをもじったものだそう。また自分の好みと腹の空き具合にあわせて、肉を選べるのもうれしい点。やわらかさと霜降りが好きな人には和牛、赤味をがっつり食べたい人には豪州牛がいい。豪州牛には草で育ったワイルドな味が特徴のグラス、穀物飼育のグレーン、自然飼育されたオーガニックビーフ(コロナの影響で入荷不安定)の3種類がある。さらに100~1000g程度まで、分量の選択が何段階にも分かれている。ソースが和風味で日本人の口にあい、ご飯の進む一品だ。

- スポットの詳細

-

レストラン カタヤマ東向島本店

-

spot 20

-

spot 21

-

長命寺桜もち 山本や

- 関東風桜餅始まりの店で、伝統の味をいただくぜいたく

- 葉を広げると、中から白い皮の桜餅が現れた。塩漬けされた桜の葉がふわりと香る。江戸時代、長命寺の寺男だった山本新六は、隅田川の土手の桜で何かできないものかと思案し、葉を塩漬けにして試しに桜餅を作った。1717年(享保2)のこと、こうして江戸における「桜もち」が誕生し、山本やを創業した。当時より隅田堤は桜の名所として訪れる人が多かったため、「桜もち」は大いに喜ばれたという。以来300年余、同じ場所で、変わらぬ味を守る。小麦粉を水で溶き、薄く伸ばして1枚ずつ手焼きした皮、そこに包まれたあんこは、水分がなくなるまでぎゅっと練り上げてあり、歴史が証明するおいしさに思わずうなった。添加物などいっさい入っていない、厳選したシンプルな素材で作った伝統の味を楽しむぜいたく。桜の季節には買い求める人が特に多いため、この時期は持ち帰りのみ。店は長命寺の川沿い門(昔はこちら側が正面だった)と隣接しているので、お参りとあわせて楽しみたい。

- スポットの詳細

-

長命寺桜もち 山本や

-

spot 22

-

言問団子

- 文人たちも愛した口福の団子はやわらかな弾力となめらかな餡が魅力

- 団子に菓子楊枝を差し入れるとやわらかな弾力が跳ね返ってきた。餡の断面は目を見張るほどキメが細かく、口に入れるとスーッと溶けていくようで、思わずため息がもれた。気持ちまで丸くしてくれそうな、幸せの味がする。言問団子(ことといだんご)は、3種類。あずき餡と白餡は、米粉を練って餅状にした団子を使っている。もう1色のクチナシを使った黄色い団子は、白玉粉を使い、中には味噌餡を入れてあるので、3食それぞれに味と食感の違いを楽しめる。言問団子の誕生は、江戸末期、約170年前。植木屋を営んでいた外山佐吉が、近隣の寺社を訪ねて来る文人墨客に振る舞うために作ったのが始まりだ。それが花見客や渡船の客にも話題になり、広く知られるようになった。さらに1878年(明治11)に、隅田川で灯篭流しを始めたのも佐吉で、言問団子はますます知名度を上げた。言問の名称は在原業平の詠んだ歌にちなんでいるが、言問橋も言問通りも言問団子に由来する。店は、言問橋より桜橋に近い。

- スポットの詳細

-

言問団子

-

spot 23

-

押上天祖神社

- スカイツリー至近の神社は小さくても人気絶大

- スカイツリーに最も近い神社として、雑誌などで紹介されて話題を呼び、以来地方や海外からも参拝者が訪れる。小さな神社だが、新年などは詣でる人があとを絶たないほどだ。押上(おしあげ)、業平(なりひら)など周辺8つの町の村社として地域の人々に親しまれている神社で、村社に定められたのは1872年(明治5)、さらに延元年間(1336~1339年)には創建されていた古社だ。寺が管理していた時代もあるが、明治初年の神仏分離の際、神官がいなかったために、向島にある牛嶋神社の末社となって今にいたる。社殿は1923年(大正12)の関東大震災と1945年(昭和20)の戦災で2度焼失したものの、再建を果たし、鳥居、玉垣、狛犬、手水舎もをそろって今の形となったのは1957年(昭和32)のこと。一方、明治期に造られた大神輿は奇跡的に2度の災害を免れ、数回の修繕は行っているものの、今も祭りで勇壮な姿を見ることができる。社殿に向かって左手には、本神社の摂社にあたる三峯(みつみね)神社が鎮座する。押上講と彫られた文字も残り、この地でオオカミを神の使いとする三峰講の信仰が、昔から長く続いていることがわかる。

- スポットの詳細

-

押上天祖神社

-

spot 24

-

屏風博物館

- 屏風作りの現場で知る伝統的な作り方・新しい使い方

- ものづくりの町として知られる墨田区には、今も伝統工芸を継承するさまざまな職人がいる。そうしたなかから区は「小さな博物館」を認定しており、片岡屏風店の一角に設けられた博物館もその一軒。しかも東京では、ここが唯一の屏風店だ。日本における屏風の歴史は1300年にも及ぶという。長い歴史のなかで用途はずいぶんと変化してきた。かつては家柄や身分の高い人の間で使われていたが、やがて庶民にも流通し、昔の日本家屋では間仕切りや風よけの調度品として生活に浸透していた。今やその美しさは芸術として高い評価を得るようになり、インテリアとして飾る人もいる。お祝いの席での金屏風や節句の屏風以外、ふだんの暮らしでは目にする機会が減っているが、最近では新たな需要も生まれている。思い入れのある帯や着物を持ち込んで、オリジナルな屏風を作ってもらうことができる。博物館の見学がてらオリジナル屏風の相談をしてみるといい。また制作に使う道具や、屏風作りの工程を説明する展示も行われている。スカイツリーにも近いので、手軽に寄ってみるといい。

- スポットの詳細

-

屏風博物館

-

spot 25

-

三囲神社

- 隅田川沿いにある、三井家ゆかりの歴史ある神社

- 江戸時代、向島百花園に集っていた文人たちの発案で始まったのが隅田川七福神巡りだが、七福神のうち大國神と恵比寿神の二神を祀っているのが三囲(みめぐり)神社だ。慈悲円満と富貴の神様である大國神と、豊漁をもたらす恵比寿神は、商家の繁栄を授ける神として一対であがめられることが多いという。三囲神社に奉安されている神像は、元は三井の越後屋(現在の三越)に祀られていたものだ。三井家との関係は享保年間(1716~1736年)に、京都の豪商だった三井家が江戸に進出するとき、守護社と定めたのが始まりだ。理由は三囲神社のある向島が、三井の本拠である江戸本町から見て鬼門にあたること、そして「囲」の文字に三井の「井」が入っていることで「三井家を守る」と考えられたためと言われている。さらにさかのぼること1693年(元禄6)の干ばつの折、神社を偶然詣でた俳人の宝井其角は、雨乞いをする人たちを見て句を神前に奉った。すると翌日、雨が降ったという。これをきっかけに神社は知られるようになったのである。

- スポットの詳細

-

三囲神社

-

spot 26

-

藍染博物館

- ていねいなものづくりが育んだ日本の伝統文化を見て体験

- 墨田区が選定する「小さな博物館」として、藍染めの歴史や技術、文化的価値を伝えているのが、ここ藍染(あいぞめ)博物館だ。曳舟駅から5分ほどの住宅地のなかに工房があり、前庭に、まさに小さな博物館が立っている。扉を開くと、ジャパンブルーともいわれる藍の深い青色に染まった伴天や浴衣が目に飛び込んでくる。制作に使う道具も展示してあり、すみだマイスターに選ばれている藤澤幸宏さんが、3世代にわたって約120年間受け継いだ藍染めの伝統を背景に、話を聞かせてくれる。繊細な型付けと染めの技法はもとより、藍に防虫効果があることから、浴衣を大切な着物と一緒にタンスにしまった昔の人たちの知恵、化学染料と印刷が主流になり、藍染が希少になってきた現状など。聞いていると、染めの歴史と並行して変化してきた私たちの暮らしにも思いが及ぶ。見学には予約が必要。あわせて体験も可能。ハンカチ用の布が体験用に用意されているが、追加料金を支払えばTシャツなどを染めることもできる。

- スポットの詳細

-

藍染博物館

人気スポット

旅のヒント

-

その1

東京スカイツリーを含む東京スカイツリータウンには駐車場のほか大きな駐輪場も完備。とうきょうスカイツリー駅と押上駅から直結しているので、車、バイク、電車などさまざまな移動手段が使える。

-

その2

東京スカイツリー〜東京ミズマチ〜浅草は徒歩で各5分程度。散歩コースにも向いている。

-

その3

電車を利用するならJR錦糸町駅で降り「スカイビュー通り」を歩いてスカイツリーまで行くのもおすすめ。スカイツリーの足元から全景が見える数少ないスポットで写真撮影にも向いている。

-

その4

スカイツリー周辺に住んでいた文豪の史跡を巡りたい人は墨田区公式サイトに散歩マップが掲載されているので利用しよう

関連記事

モデルプラン

東京のその他のエリア

-

- 皇居・丸の内

-

-

皇居東御苑

-

北の丸公園

-

科学技術館

- ...etc

-

-

- 日本橋・銀座

-

-

日本銀行本店本館

-

三井記念美術館

-

日本橋

- ...etc

-

-

- 豊洲・有明・お台場

-

-

がすてなーに ガスの科学館

-

豊洲市場

-

魚がし横丁

- ...etc

-

-

- 両国・錦糸町・亀戸

-

-

両国国技館

-

旧安田庭園

-

刀剣博物館

- ...etc

-

-

- 秋葉原・神田・御茶ノ水・水道橋・飯田橋

-

-

厳選洋食さくらい

-

井泉本店

-

秋葉原電気街

- ...etc

-

-

- 赤坂・六本木・麻布・広尾

-

-

愛宕神社

-

NHK放送博物館

-

日枝神社

- ...etc

-

-

- 渋谷・原宿・表参道

-

-

明治神宮外苑

-

いちょう並木

-

聖徳記念絵画館

- ...etc

-

-

- 巣鴨・駒込・王子

-

-

六義園

-

東洋文庫ミュージアム

-

巣鴨地蔵通り商店街

- ...etc

-

-

- 新宿・大久保・中野

-

-

東京おもちゃ美術館

-

消防博物館

-

歌舞伎町

- ...etc

-

-

- 芝・竹芝・高輪

-

-

東京タワー

-

タワー大神宮

-

東京タワーバンジーVR

- ...etc

-

-

- 伊豆大島・利島

-

-

三原山

-

裏砂漠

-

伊豆大島火山博物館

- ...etc

-

-

- 新島・式根島・神津島

-

-

羽伏浦海岸

-

湯の浜露天温泉

-

白ママ断崖

- ...etc

-

-

- 八丈島・青ヶ島

-

-

八丈植物公園

-

南原千畳岩海岸

-

大里の玉石垣

- ...etc

-