-

- 【浅草】仲見世通り周辺で! 絶対食べたいグルメ&おやつ17選

- 全国 | スイーツ

-

るるぶ&more.

-

- 【大分県・日田のオススメ】ちゃんぽん、餃子、ハンバーグ… ハシゴしたくなる名店B級グルメなど5軒

- 全国 | 歴史的景観

-

Hanako.tokyo

-

- 【2023】鹿児島のおすすめ観光スポット10選!グルメ&若者が楽しめるスポットも

- 鹿児島 | 観光

-

NAVITIME Travel

-

- 一休社員がおすすめする、実際に泊まって良かった美食の宿

- 全国 | 観光

-

一休コンシェルジュ

-

- 【九州】避暑に訪れたい!夏でも涼しい場所27選

- 全国 | 川・滝

-

トリップノート

-

- 家族旅行におすすめ!日本国内の離島12選

- 全国 | 観光

-

トリップノート

鹿児島

種子島・屋久島

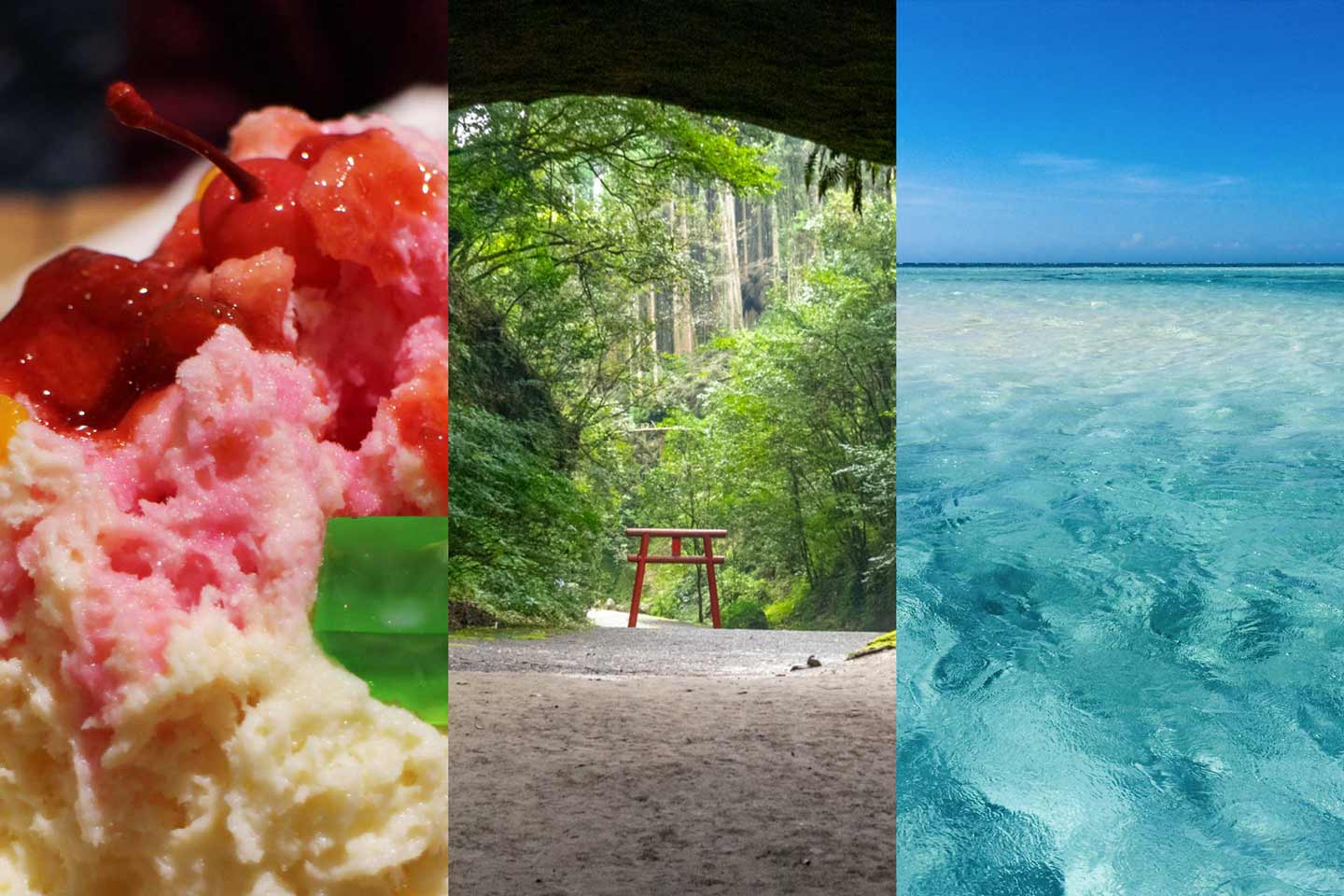

TANEGASHIMA / YAKUSHIMA

ロケット発射場や幻想的な森、巨大な杉の木など見どころ満載

鹿児島本土最南端・佐多岬から約60km南に位置する、種子島と屋久島から構成されるエリア。種子島は鉄砲伝来の地で、ロケット打ち上げ発射場としても有名。「種子島開発総合センター鉄砲館」には、1543年(天文12)に種子島に伝わったポルトガル銃が展示されている。また、日本最大のロケット発射場「種子島宇宙センター」は世界でいちばん美しい発射場ともいわれ、一般人も見学可能(要予約)。一方で、屋久島は「1か月に35日間雨が降る」といわれるほど雨の恵みを受けている島。映画『もののけ姫』の原始の森のモデルともいわれる「白谷雲水峡(しらたにうんすいきょう)」や、屋久島のシンボル「縄文杉」など見どころ満載だ。森では屋久島と口永良部島(くちのえらぶじま)にのみ生息するヤクシカ、砂浜ではウミガメがいないか目を光らせてみよう。

エリアの見どころ

-

spot 01

-

spot 02

-

spot 03

-

ウィルソン株

- 豊臣秀吉の命令により伐採された屋久杉の巨大な切り株

- 鹿児島県の大隅半島佐多岬から南方に約60kmの海上に位置する屋久島。屋久島の標高500m以上の山地に自生する、樹齢1000年以上の杉を屋久杉と呼ぶ。トレッキングの途中で見ることのできる切り口の周囲が13.8mという大きな屋久杉は、1586年(天生14)に豊臣秀吉の命令により、京都の方広寺大仏殿建立の建材として伐採されたと言われる。大正時代にイギリス出身のプラントハンターであるアーネスト・ヘンリー・ウィルソンがこの巨株を調査し、1914年(大正3)西洋文化圏に紹介。そのため彼の名をとってウィルソン株と呼ばれるようになった。推定樹齢は3000年。内部はまるで洞窟のようで、自然の神秘を感じられる空間となっている。10畳程度の広さのある洞内には清らかな湧き水が流れ、小さな祠がある。自然の光と木々の緑が織りなす光景に心身ともに癒やされることだろう。

- スポットの詳細

-

ウィルソン株

-

spot 04

-

紀元杉

- 屋久島内で一、二を争う樹齢を誇り、神聖な雰囲気の漂う老杉

- まるで海から突然山が現れたかのような地形の屋久島は「洋上のアルプス」と呼ばれる山岳島だ。標高1230mの町道淀川線沿いにある紀元杉は、屋久島で登山を必要とせず唯一車で近づける場所にあるため訪れる人も多い。樹高19.5m、胸高周囲長8.1mで屋久島を代表する巨木と比較しても決して引けを取らない大きさだ。紀元杉の上部は立ち枯れて白骨化しているが、下部にはヒノキ、ヤマグルマ、アセビ、ヤクシマシャクナゲ、ナナカマドのほか12種類の植物の着床樹があり、屋久杉特有のこぶや、苔むしたたたずまいに強い生命力を感じられる。六神木のひとつでもあり推定樹齢3000年を超える老屋久杉には、見る人を圧倒する威厳が備わっているといっても過言ではないだろう。冬季は積雪で道路が通行止めになることがある。運行状況の確認をおすすめする。

- スポットの詳細

-

紀元杉

-

spot 05

-

縄文杉

- 屋久島の厳しい自然環境を生き抜いてきた屋久島最大級の巨木

- 「雨の島」と呼ばれるほど雨が多く、風の強い日も多い屋久島。この島で生き抜いてきた屋久杉を代表する最大級の木が「縄文杉」だ。高塚山の標高1300mに位置し、樹高25.3m、胸高周囲長16.4mを誇る。かつて「大岩杉」と名づけられたが、1967年(昭和42)に南日本新聞が「生き続ける縄文の春」と紹介したことや、九州大学の教授による調査で樹齢7200年と推定されたことで、しだいに縄文杉という名が定着した。名前の由来は、この木が縄文時代から生きていることからきたという説のほかに、縄文式土器の縄目模様に似ているからという説など諸説ある。1984年(昭和59)には炭素同位体法による年代測定が行われ、少なくとも樹齢2000年以上であることがわかったものの、正確な樹齢推定はできていない。隆々と盛り上がる幹や瘤、どっしりとした樹形など、その姿は神々しく、一度目にしたら誰もが心ひかれるに違いない。

- スポットの詳細

-

縄文杉

-

spot 06

-

白谷雲水峡

- 『もののけ姫』のモデルになった苔むす森で知られる自然休養林

- 「ひと月に35日雨が降る」といわれるほど降水量が多く、雨によってはぐくまれてきた自然景観や植生を見ることのできる屋久島。白谷雲水峡は屋久島の北東部、白谷川上流の標高800m付近に位置する渓谷。一帯には樹齢1000年以上の屋久杉や照葉樹林の混生林が広がり、清流が白いしぶきをあげて流れる。屋久島特有の自然を感じながら気軽にトレッキングを楽しめるスポットとして人気だ。なかでも映画『もののけ姫』のモデルになったといわれる「苔むす森」は、花崗岩や木々を覆う苔が、差し込む陽光に照らされてきらめき、森の精霊が住んでいるかのように幻想的な光景を見ることができる。また、運が良ければ屋久島と口永良部島にのみ生息するというヤクシカに会えるかもしれない。

- スポットの詳細

-

白谷雲水峡

-

spot 07

-

ヤクスギランド

- 杉の巨木がそびえ立つ、緑の苔に包まれた屋久島随一の森

- 安房(あんぼう)の市街地から15km弱、標高約1000mのところにヤクスギランドの入り口がある。ここは、名前から受けるテーマパークのような人工的なイメージとは異なり、多様な苔類やシダ類が生息し清らかな川が流れる屋久島随一の森で、白い霧が立ちこめることも多い深山幽谷の地だ。世界遺産地域には入っていないが、屋久国立公園、屋久島森林生態系保護地域の保全利用地区、国立公園第三種特別地域に指定されており、樹齢1800年の仏陀杉をはじめ三根杉、母子杉、天柱杉などの巨木を見ることができる。遊歩道を歩いて散策を楽しむ30分、50分のコースと、登山道を行き、装備が必要だが屋久島らしい森を堪能できる80分のコース、深い森へと入り、巨木の屋久杉や希少な天然の森を堪能できる150分、210分のコースがある。正しい情報を得て、安全に屋久島の森を楽しみたい。

- スポットの詳細

-

ヤクスギランド

-

spot 08

-

平内海中温泉

- 干潮時の1日2回のみ入浴できる、海から湧き出る温泉

- 屋久島ポンカンの発祥地として知られている屋久島最南部の平内集落は、島でも特に温暖な気候の地。畜産や果樹栽培が盛んなだけでなく、実は温泉でも有名な観光スポットのひとつだ。海岸沿いには海中から温泉の湧き出る場所があり、1日2回の干潮時に、前後2時間のみ入浴可能な混浴露天風呂がある。満潮時は温泉が水面より下になるため入浴できない。1599年(慶長4)にはすでに発見されていたこの温泉は、地元の集落によって管理され、憩いの場として地元の人々から大切にされている。磯の窪みに少しだけ手を加えただけの浴槽が3つあり、それぞれに温度が異なる。泉質はアルカリ単純温泉で、神経痛や関節痛、婦人病に対する効能があるという。更衣室はないので着替えは岩陰で。混浴だが水着の着用は禁止されており、タオルを巻いての利用のみが許可されている。

- スポットの詳細

-

平内海中温泉

-

spot 09

-

屋久どん

- かつお節とさば節で出汁を取った屋久島うどん発祥の地

- 海上を飛ぶアスリート魚といわれるトビウオは、屋久島地方で盛んに漁が行われ、漁獲量は日本の7割以上といわれる。透明で引き締まった身は、刺身にすると歯ごたえが良く非常においしい。また、脂肪が少なく高たんぱく低カロリーで、塩焼き、一夜干し、唐揚げ、すり身の「つきあげ」としても親しまれる。屋久島で水揚げされたトビウオは品質管理が徹底されていて地元以外でも評価が高く、お土産としても人気がある。トビウオの漁港高日本一を誇る安房港のすぐそばにある「屋久どん」では、オーシャンビューの開放感あふれる店内で景色を見ながら食事を楽しめる。塩をして一晩寝かせ、二度揚げしたトビウオの姿揚げや、さば節の出汁が決め手の屋久島うどんが大人気で、郷土料理を求める人々で行列ができるほどだ。

- スポットの詳細

-

屋久どん

-

spot 10

-

種子島マングローブパーク

- 多様な生物をはぐくむ「海の森」をシーカヤックで探検

- 種子島の南東部を流れる大浦川は、23代島主・種子島久道の正室で、夫亡きあと島を治め「女殿様」と呼ばれた松寿院(1797~1865年)が、大がかりな土木工事を行ったことで知られる川。河口付近にメヒルギの群落があることから、2015年(平成27)に「マングローブパーク」として整備された。マングローブは特定の木の名前ではなく、海水と淡水が入り混じる場所で生育する植物の総称。国内にはオヒルギやヤエヤマヒルギなど計7種類が生息するが、種子島のマングローブは最も寒さに強いとされるメヒルギ1種のみだ。通常7m程度まで成長するが、大浦川のものは樹高が低く1mにも満たない。これは南西諸島のほかの地域では見られないとても珍しいものだという。その根元では、魚やカニ、エビなどさまざまな生き物が暮らしているので、ボードウォークを歩きながらじっくりと観察してみよう。また、大浦川ではシーカヤック体験もできる。ゆったりと流れる川の上で風に吹かれ、自然にできたマングローブのトンネルや海へと通じる洞窟を抜けるなど、冒険気分を味わえる。

- スポットの詳細

-

種子島マングローブパーク

-

spot 11

-

種子島開発総合センター 鉄砲館

- 鉄砲の伝来地である種子島の歴史や文化、自然を学ぶ

- 種子島の歴史や文化、自然などを紹介する総合博物館。鉄砲がどのように伝わり、国産初の火縄銃がどのように誕生したのかを展示物や関連資料、ジオラマなどから学べるほか、国内外の鉄砲を見学できる。

- スポットの詳細

-

種子島開発総合センター 鉄砲館

-

spot 12

-

赤尾木城文化伝承館 月窓亭

- 島主が住んだ武家屋敷で、種子島の歴史に触れる

- 種子島の島主の居城だった「赤尾木城(あかおぎじょう)」の近くに立つ、緑に囲まれた武家屋敷。島の歴史に触れたり、文化を体験したりできるほか、島ならではのおもてなしを受けられる。

- スポットの詳細

-

赤尾木城文化伝承館 月窓亭

-

spot 13

-

天女ヶ倉

- 天狗伝説が残る種子島有数のビュースポット

- 種子島はなだらかな地形が特徴のほぼ平坦な島。そんな島で最も高い展望台が、標高約238mの天女ヶ倉(あまめがくら)の山頂近くにある。島北部の西之表市安納地区の山道を車で上っていくと、駐車場にたどり着く。急な石段の先に展望台があるので、上って周囲の眺めを楽しもう。パッチワークのような模様を描く沿岸部の畑や、遥かかなたまで続く海岸線が一望の下だ。駐車場に戻り、ウッドデッキを横目に坂道を進むと、あずまやの隣にヨガのポーズをとる人の石碑がある。天女ヶ倉は2020年(令和2)に、全日本ヨガ連盟が認定する「ヨガの聖地(R)」に認定された場所。碑の近くには、いかにもヨガをしたら気持ちよさそうな芝生の丘が広がっている。お弁当を持ってのピクニックや、夜に星を眺めるのにもおすすめで、ハンググライダーなどの離発着場としても人気があるそうだ。眺めを楽しんだあとは、駐車場から約200mの「天女ヶ倉神社」へ。昔天狗が休憩したとされる場所で、大きな石を背負っていた縄が切れたため、そのまま置いて行ったと伝わる巨石が祀られている。小さな拝殿の先の山道を上ると、御神体の巨石がむき出しで鎮座しており、辺りは神聖な空気に包まれている。

- スポットの詳細

-

天女ヶ倉

-

spot 14

-

馬立の岩屋

- 種子島の東海岸にひっそりと口を開ける自然の洞窟

- 中種子町役場から車で北東方向に約20分。県道75号線から細い脇道に入り、しばらく進むと駐車スペースがあり、そこから徒歩2分ほどで犬城(いんじょう)海岸にたどり着く。中種子町増田にあるこの海岸は、太平洋の波の勢いが強いため、浸食によってできた洞窟や奇岩が立ち並んでいる。なかでもとりわけ大きな洞窟が「馬立(またて)の岩屋」だ。1462年(寛正3)、修験道の犬神使いであった第10代島主・種子島幡時(はたとき)がこの岩屋で修行中に忽然と姿を消し、彼の愛馬だけが岩屋の前で主人の帰りを待っていたことから、この名が付けられたといわれる。かつては岩屋の中に馬立神社が祀られていたが、海水による浸食と落石の危険を避けるため、2003年(平成15)に約150m西に移された。ちなみに、種子島の東海岸には同じような洞窟として、南種子町の千座(ちくら)の岩屋、中種子町の阿嶽(あだけ)の洞穴があり、いずれもダイナミックな景色を楽しむことができる。

- スポットの詳細

-

馬立の岩屋

人気スポット

旅のヒント

-

その1

種子島・屋久島間の交通手段には飛行機・高速船・フェリーの3つの方法がある。特にこだわりがなければ一般的かつ手軽な高速船がおすすめ。

-

その2

屋久島にはおもに4つのトレッキングのコースがある。初心者は屋久杉も多く見られる「ヤクスギランドコース」、もしくは幻想的な苔むす森などを眺められる「白谷雲水峡コース」がおすすめ。

-

その3

種子島・屋久島ではシーカヤックやSUPなどのアクティビティも楽しめる。興味のある人は体験ツアーに申し込もう。

-

その4

屋久島でウミガメをしっかり見たいなら、「屋久島うみがめ館」や「永田ウミガメ連絡協議会」が開催している観察会への参加がおすすめ。